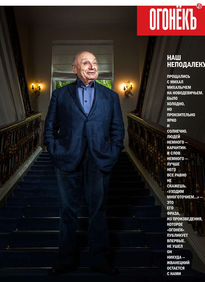

Директор московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин по горячим следам из Нью-Йорка прокомментировал "Огоньку" встречу президентов РФ и США и рассказал, как оценивают в Америке попытку России действовать на международной арене по-американски

— Глобальная безопасность в большинстве крупных государств воспринимается через безопасность национальную. По сути, у глобального интереса пока нет четко выраженного субъекта, поэтому реально действуют коалиции частных интересов, принимающие обличие национальных, общесоюзных, блоковых. И в этом контексте отношения США и России остаются конфронтационными: Украина — большая проблема, сохраняются принципиальные разногласия по истокам конфликта в Сирии и путям его урегулирования. Единственное, о чем стороны могут договориться сейчас,— это избежать столкновения в ходе параллельных действий в Сирии.

Что касается решения вступить в бой, то оно было принято, очевидно, потому, что в Кремле исламистских экстремистов рассматривают как смертельных врагов России. Путин предпочел начать борьбу с этим противником, пока он не приблизился к границам России и стран СНГ. Это рискованное решение. Важно определить, насколько риск оправдан. ИГИЛ нельзя победить ни ударами с воздуха, ни наступлением на земле. Оно падет под тяжестью внутренних проблем, после чего его элементы могут собраться вместе в другое время и в другом месте. Путин, возможно, понимает это, но его "цель" — не только ИГ, но и США. Фактически Кремль действует с позиции силы, чтобы добиться признания Вашингтоном статуса России как равнозначного игрока на международной арене. В такой стратегии есть свои риски.

— И в чем они, на ваш взгляд, для России?

— Непосредственное участие России в войне в Сирии — событие, по значимости сравнимое с вводом войск в Афганистан. Характер участия, международная обстановка, конечно, другие. Но важно, что Россия впервые со времен распада СССР воюет за пределами исторической территории своей бывшей империи.

— Вряд ли это было бы возможным, если бы Вашингтон не дал на это "добро". Выходит, Генассамблея ООН все же сработала как площадка для дискуссии? И это после затянувшихся разговоров о том, что "пациент" скорее мертв, чем жив...

— Генассамблея — это парламент ООН, а сама Организация Объединенных Наций — инструмент суверенных государств, а не мировое правительство, не самостоятельный субъект мировой политики. Вот почему атмосфера на заседаниях Генассамблеи довольно точно свидетельствует о наличии кризиса как в системе международных отношений в целом, так и в каждом государстве в частности. Сказать, что ООН изжила себя, наверное, преждевременно: все же семь десятилетий без глобальных войн в мире — не в последнюю очередь заслуга этой структуры, которая за это время не раз выступала и в качестве морального авторитета, и как канал для контактов, и как платформа для дискуссий, и как инструмент поиска решений на основе консенсуса между ведущими игроками. С другой стороны, очевидно, что число недовольных нынешним статус-кво (речь о консервации расклада сил, сложившегося в 1945 году.— "О") уже подошло к критической отметке. Но для масштабной реформы организации не хватает минимального согласия среди основных игроков. Говоря иными словами, все понимают, что без универсальной всемирной организации международные отношения будет крайне трудно регулировать, и не спешат что-либо менять.

— Путин и Обама с высокой трибуны говорили о разном. Выходит, позиция Москвы оказалась весомее?

— На этой Генассамблее Кремль решал задачу из нескольких составляющих. Во-первых, надо было продемонстрировать "неизолируемость" России, то, что она сохранила ее высокий международный статус. Во-вторых, надо было предложить мировому сообществу идею широкой коалиции по борьбе с экстремизмом на Ближнем и Среднем Востоке. В-третьих, заставить США считаться с Россией в сирийском вопросе и шире — в делах региона. Две первые задачи лежали в плоскости публичной дипломатии, последняя — на пересечении публичной и традиционной дипломатии.

У Обамы была своя программа. Недаром выступления президентов России и США американские СМИ назвали словесной дуэлью. Дело не в тугоухости сторон и не в непонимании ими друг друга, а в коренном различии не только некоторых важных интересов, но и ценностей, а также внешнеполитических философий. Не думаю, что этот разрыв легко и скоро преодолим. В этих условиях можно только надеяться на то, что стороны удержатся от прямых столкновений и смогут найти возможности для сотрудничества там, где это необходимо.

— Понимания станет больше, когда в ноябре 2016-го сменится хозяин Белого дома?

— Кто бы ни стал президентом США, принципиальных изменений в политике Вашингтона по отношению к Москве я бы не ожидал. Если американская политика и изменится, то скорее в направлении ужесточения: Обаму сегодня в основном критикуют за слабость и неэффективность курса именно на российском направлении. Следующий президент постарается как минимум сменить стиль общения с Москвой. Вообще, надо сказать, что встреча Обамы и Путина привлекала внимание американской общественности и СМИ главным образом благодаря информационному фону — сообщениям последних недель о наращивании российского военного присутствия в Сирии — и фактически из-за открытой полемики обоих президентов на трибуне ООН. А вообще внимание американцев было приковано к визитам председателя КНР, папы римского, а также приехавших в Нью-Йорк лидеров Ирана и Кубы.

— Координация усилий по борьбе с ИГИЛ способна стать поводом к перезагрузке российско-американских отношений?

— Эти отношения сегодня испытывают скорее перегрузку, как это было провидчески написано на той кнопке, которую изготовили в Госдепе США и которую Хиллари Клинтон вручила Сергею Лаврову в 2009 году. Перезагрузка им пока точно не грозит. Общего интереса в противостоянии угрозе со стороны ИГИЛ явно недостаточно для формирования тесной коалиции. Как и в 2001 году, когда в последний раз высказывалась подобная надежда, антитеррористическая коалиция будет оказывать лишь ограниченное влияние на российско-американские отношения. Вообще, активизация действий Москвы и Ирана на этом направлении, например формирование багдадского центра,— неприятная неожиданность для Вашингтона. К тому же США уже год возглавляют собственную коалицию, так что о присоединении к инициативе России, Ирана и Ирака, конечно, не может быть и речи. Хотя, конечно, какая-то координация шагов, обмен информацией, распределение сфер ответственности, предусматривающие согласование мер предосторожности, происходит.